「処分業者の判断の基準となるべき事項」

「処分業者の判断の基準となるべき事項」とは

令和6年(2024年)5月に成立した再資源化高度化法の施行は、令和7年(2025年)12月頃であるといわれています。

もっとも、それに先立ち、令和7年1月16日、同法第8条第1項の「基準となるべき事項」を定める省令及び同法第10条第1項の「特定産業廃棄物処理業者」について具体化する政令が制定され、2月1日から施行されています。

今回は、再資源化高度化法第8条第1項の「基準となるべき事項」を定めた省令についてご紹介したいと思います。

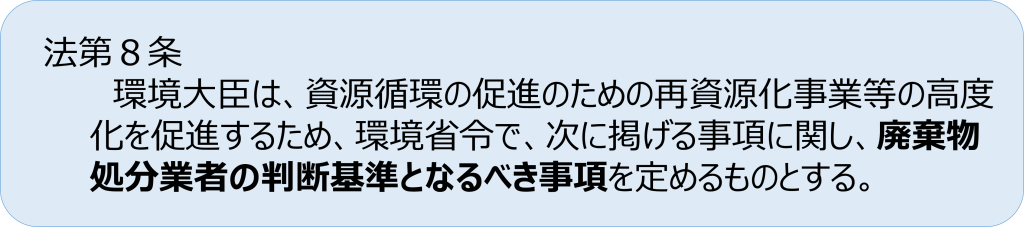

再資源化高度化法第8条第1項は以下のように規定しています。

「廃棄物処分業者の判断基準となるべき事項」とはなんでしょうか。

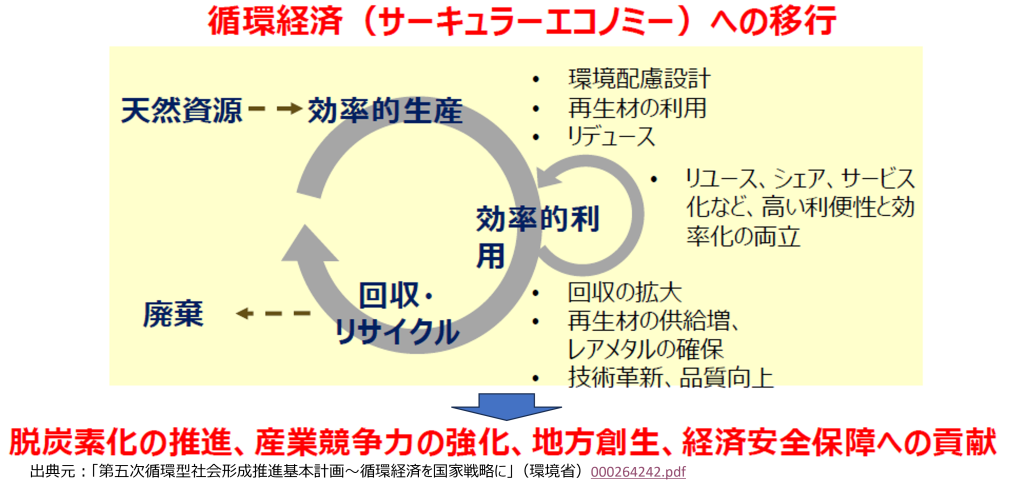

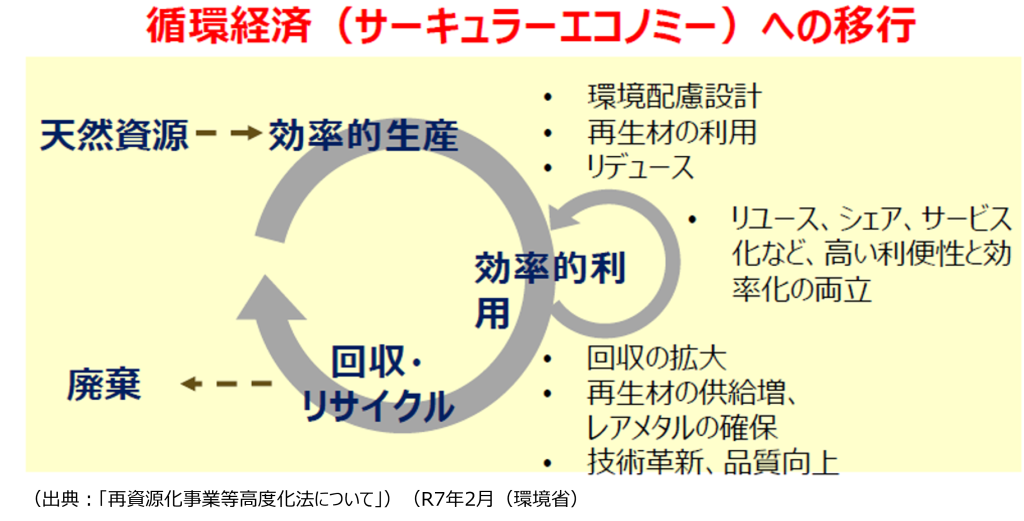

再資源化高度化法は、高度な再資源化事業、高度な再資源化技術、高度な再資源化施設、に対して環境省が廃掃法上の都道府県知事の許可に代わる認定を与え、これによって循環経済及び脱炭素化(温暖化防止)を促進しようとするものですが、環境省は、3年で100件認定を行うことを目標としているといわわれています。

そうすると1年で約30件前後ということになり、1年間で認定を得られるのは30件と考えると、決して大きな数字ではありません。むしろ、「高度な」事業、「高度な」技術、「高度な」施設を導入するにあたってはかなりの資金力、体力も必要となると考えると、高度化法が認定の対象として考えているのは、かなり上澄みの優良企業のみ、とも考えられます。

ただ、循環型社会への移行は、上澄みの優良企業にとどまらず全国民、全企業が取り組むべき課題です。そこで、高度化法の適用対象に必ずしもならない処理業者に対しても、処理を行うにあたって、どのような処理を行うのかの判断の基準にされるべき事項として、「処分業者の判断基準となるべき事項」を規定しています。

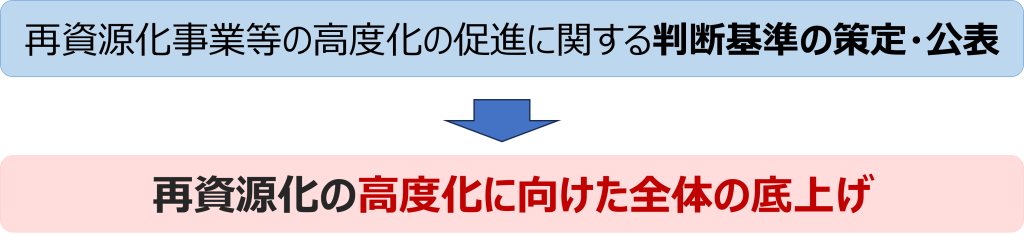

高度化法の認定を行うことは、処理業界全体の「引上げ」である一方、「処理業者の判断基準となるべき事項」を定めることは、処理業界全体の「底上げ」となるものです。

「判断基準となるべき事項」の具体的内容

では、「判断の基準となるべき事項」とは具体的のどのような事項でしょうか。

⑴ 再生部品又は再生資源に対する需要の把握及び供給に関する事項(省令第2条)

① まず、省令は、処分業者は、高度化法の認定を得ようとする場合でなくても、処分を受託した廃棄物について、その再資源化の実施が可能であると判断した場合には、当該再資源化の実施に先立って、当該再資源化により得られる再生部品又は再生資源の性状に関する標準的な規格を参照するものとするとされています(省令第2条第1項)。

これは、再資源化高度化法が、循環経済を達成するため、可能な限り廃棄物から再生部品または再生資源を取り出し、新たな製品はこれらから製造したいと考えているため、製品の製造となりうるよう標準的な規格を参照し、これにあった再生部品または再生資源を製造してほしいと考えているためです。

② また、省令は、廃棄物処分業者は、再資源化するにあたって、物の製造、加工若しくは販売の事業を行う者の再生部品若しくは再生資源に対する需要又は再生部品若しくは再生資源の供給先の情報を収集するものとしています(同条第2項)。

これは、再生資源の需要や供給先の情報を収集することによって、再資源化した部品や資源を適切に供給することを可能とするためです。供給先の需要に沿った再資源化ができ、供給先に提供し、供給先が再資源化された部品または資源を使って新たな製品を作ることができれば理想的です。

③ さらに、省令は、廃棄物処分業者は、再資源化の実施にあたっては、その使用する廃棄物処理施設の処理能力から供給が可能な再生部品又は再生資源の量をあらかじめ把握するものとするとされています(同条第3項)。

再資源化高度化法は、情報を流通させることにより、処理業者と排出事業者とのマッチングないし連携を促進しようとしており、処理業者が自身が提供できる再生部品、再生資源の量を把握することは、この情報流通のために必要となります。

⑵ 技術の向上に関する事項

次に、省令は、廃棄物処分業者は、再資源化の生産性を向上させる技術に関する情報を参照し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、その使用する廃棄物処理施設に当該技術を用いた設備を導入するよう努め るものとするとしています(省令第3条)。

省令は、当該処理業者が再資源化高度化法の認定を取得しようとするか否かにかからわず、常に再資源化の生産性の向上に資する技術を参照し、生産性の向上に対する努力を要請しています。

⑶ 温室効果ガスの量を削減するための設備の改良又はその運用の改善に関する事項

① 省令第4条第1項は、温室効果ガスを削減するための措置を規定しており、廃棄物処分業者は、その使用する廃棄物処理施設について、設備の入替えに当たっては、その設備が、その導入前のものを下回ることがないよう留意しつつ、再資源化の実施の工程を効率化する設備の導入を図るものとするとしています。

再資源化高度化法は、循環経済の促進とともに、温室効果ガスに排出抑制をその目的としており、この規定は温室効果ガス排出の抑制に向けた規定です。

② 次に、省令は、廃棄物処分業者は、技術的かつ経済的に可能な範囲で、同一の設備に再資源化の実施の工程を集約するよう努めるものとするとしています(同条第2項)。

同一の設備に再資源化の工程を集約することができたら効率的です。効率化は、温室効果ガスの排出抑制に資するものと考えられます。

③ また、廃棄物処分業者は、その使用する廃棄物処理施設における設備について、その管理の基準を設定し、及び定期的に点検を行うなど、当該設備のエネルギー消費効率を改善又は維持するための措置を講ずるものとするとされています(同条第3項)。

⑷ 再資源化の実施の目標の設定及び当該目標を達成するための措置に関する事項

再資源化高度化法は、再資源化を促進することにより循環経済を達成しようとしており、そのために、すべての処分業者が再資源化に取り組むべきと考えられています。そのために、各処分業者は、再資源化高度化法の認定を取得するかしないかにかかわらず、再資源化に取り組むべきことが要請されています。

① 省令第5条第1項は、廃棄物処分業者は、その処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標を設定するものとしています。

② 廃棄物処分業者は、目標を設定するに当たっては、技術的かつ経済的に可能な範囲で、自身が設定した目標を勘案して設定するよう努めるものとするとしています(同条第2項)。

③ 廃棄物処分業者は、第1項の目標を達成するため、再資源化により得られる再生部品又は再生資源の供給量の安定化を図るための措置並びに同項の目標の達成状況に関する継続的な自己評価及び当該評価を踏まえた改善措置など計画的に取り組むための措置を講ずるものとするとされています(同条第3項)。

⑸ その他再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関し必要な事項

その他、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の促進に関してすべての廃棄物処分業者に要請されることとして以下の事項を規定しています。

① 廃棄物処分業者は、適正な再資源化を実施するため人材を育成するものとし、従業員に対して、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施の重要性並びに法令遵守等に関する研修を実施するものとする(省令第6条第1項)。

② 廃棄物処分業者は、その従業員の労働環境を改善するための措置を講ずるものとする(省令第6条第2項)。

③ 廃棄物処分業者は、その処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標を設定するものとされており(省令第5条第1項)、当該目標の達成状況及び自らの再資源化の実施の状況を公表するものとする(省令第6条第1項)。

当事務所では、再資源化高度化法の認定の取得に向けたスキーム構築や研修のサポートをしております。再資源化事業計画の認定あるいは、事業の底上げをご検討される方は、是非ご相談ください。

(下の「お問合せはこちら」をクリックしていただくか、あるいは、下の電話番号<03-3571-1371>にご連絡ください)。