「特定産業廃棄物処理業者」(再資源化高度化法第10条第1項)とは

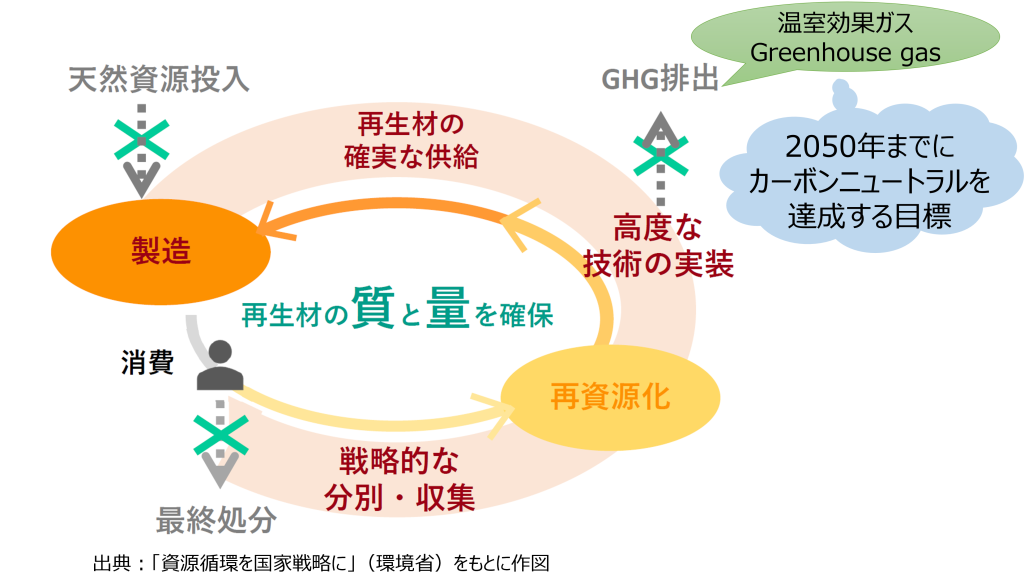

令和6年(2024年)5月に再資源化高度化法(正式名称「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」)が成立しました。同法の施行は、令和7年(2025年)12月頃であるといわれています。

それに先立ち、令和7年1月16日、同法第8条第1項の「処分業者の判断基準となるべき事項」を定める省令及び同法第10条の「特定産業廃棄物処理業者」について具体化する政令(「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」(以下、「本政令」といいます。)が制定され、2月1日から施行されています。

「処分業者の判断基準となるべき事項」については、前回ご紹介いたしました(「処分業者の判断の基準となるべき事項」 | 廃棄物処理法とともに50年 | 弁護士法人 芝田総合法律事務所)。

今回は、再資源化高度化法第10条の「特定産業廃棄物処理業者」を具体化した省令についてご紹介したいと思います。

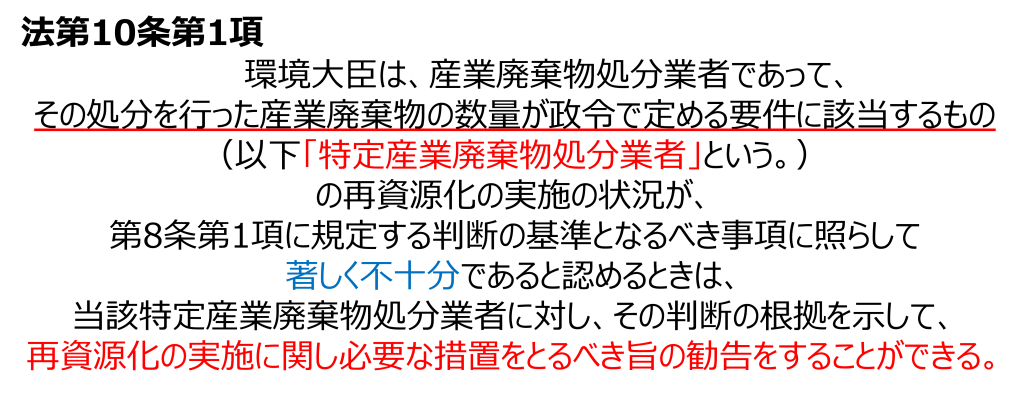

再資源化高度化法第10条は以下のように規定しています。

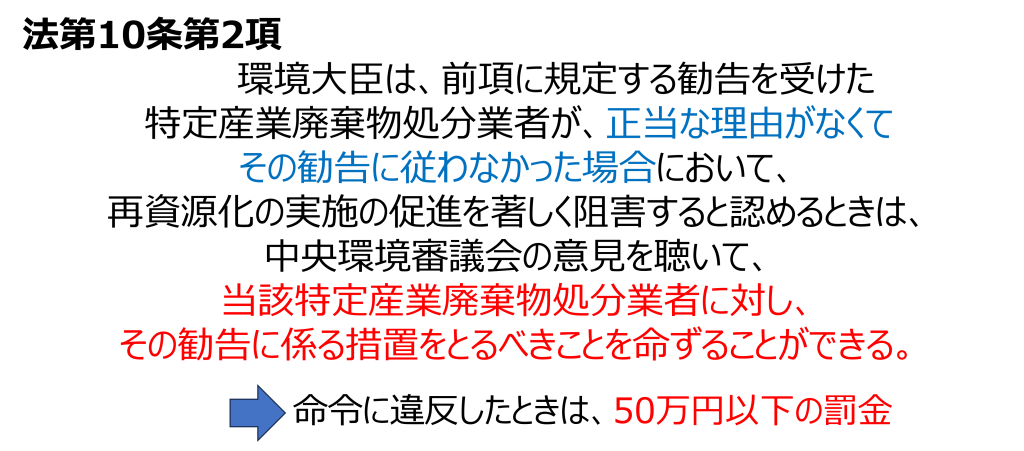

つまり、「特定産業廃棄物処分業者」に対しては、その再資源化に対する取組みが不十分であるときは、環境大臣は、再資源化のための措置を執るよう勧告することができ(法第10条第1項)、当該企業が勧告に従わなかった場合は、その勧告に従うよう命じることができ(同条第2項)、さらに、命令に従わない場合には、50万円の罰金に処せられることがある(法第49条)。と、最終的には罰則まで定められています。

では、最終的に罰則まで受けてしまう可能性のある「特定産業廃棄物処分業者」とはどのような業者なのでしょうか。

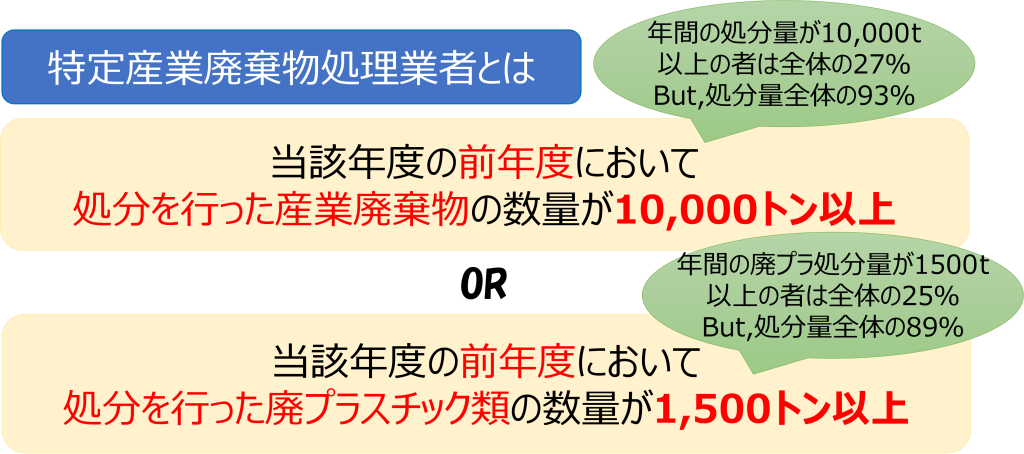

本政令は、この「特定産業廃棄物処分業者」について、以下のように定めています。

つまり、「特定産業廃棄物処分業者」とは、前年度において処分を行った産業廃棄物の数量が10,000t以上、もしくは、処分を行った廃プラの量が1,500t以上の業者であるとしています。

なぜ、このような基準が定められたのかというと、産業廃棄物処分業者は、従業員数10人未満の比較的規模の小さい企業が6割強を占めており、これらの処分業者に報告義務等の負担を課すのは避けると思われる一方、年間の産業廃棄物処分量が10,000トン以上の者が全体の約27%で、処分量全体の約93%を占めていることから、年間に処分する産業廃棄物の量が10,000t以上の業者が特定産業廃棄物処分業者とされました。

また、廃プラスチック類については、容積に比して重量が軽いため上記要件では対象とならない者が多数出てきてしまうことから別の要件を定めることとし、年間の廃プラスチック類の処分量が1,500t以上の者が全体の約25%で、処分量全体の約89%を占めていることから、特定産業廃棄物処分業者とは、年間に処分する廃プラの量が1,500t以上の業者と定められました。

日本国内の処分量から見れば、産業廃棄物に関しては、国内処分量の約93%を補足し、廃プラに関しては89%を補足しており、処分量から見た補足量としては広く補足しているといえます。

一方、対象となる処分業者の数としては、産業廃棄物に関しては業者全体の27%、廃プラに関しては25%の業者が対象となることになります。逆にいうと、産業廃棄物に関しては73%、廃プラに関しては75%の業者が対象とならないことになります。

結局、法第10条第1項の対象となる「特定産業廃棄物処分業者」とは、全体の4分の1程度に該当する規模の業者であり、4分の3は「特定産業廃棄物処分業者」に該当しないことになります。

当事務所では、再資源化高度化法の認定の取得に向けたスキーム構築や研修のサポートをしております。再資源化事業計画の認定あるいは、事業の底上げをご検討される方は、是非ご相談ください。

(下の「お問合せはこちら」をクリックしていただくか、あるいは、下の電話番号<03-3571-1371>にご連絡ください)。