INDUST2024年6月号に「行政手続と廃棄物処理法 その10 ~国家賠償請求訴訟~」が掲載されました

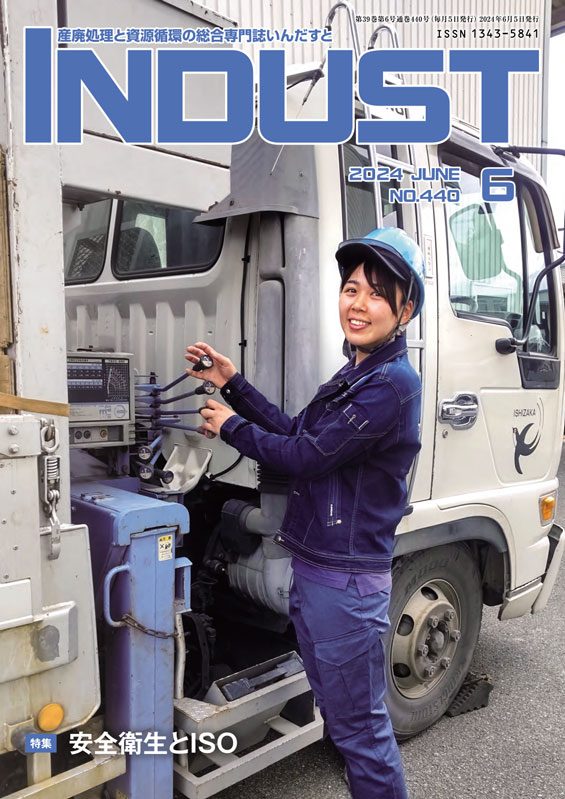

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に

芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2024年6月号に「行政手続と廃棄物処理法 その10 ~国家賠償請求訴訟~」が掲載されました。

https://www.fujisan.co.jp/product/1281682499/b/2533194/

国家賠償請求が認められるためには、国家賠償法第1条第1項により、①行政処分が違法であること、②行政処分を行った担当者に「故意または過失」があること、③違法な行政処分によって損害が発生したこと、が必要です。特に「故意または過失」の存在は事業者側が立証しなければならず、これが非常に困難です。

今回は、この困難な国家賠償が認められた事例を紹介します。この事案は、産業廃棄物処理業を営むX社が、改良土である土砂を「汚泥」と誤認され、廃棄物処理委託契約を締結していなかったとして10日間の事業停止処分を受けたケースです。X社は違法な行政処分によって被った損害として3億7587万円余りの賠償を求めました。

本件行政処分については、広島高裁岡山支部がすでに違法を理由に取り消す判決を下し、確定していました。そのため、本訴訟での争点は、行政職員、特に産廃課課長C1が「汚泥」と判断したことに故意・過失があったかどうかでした。

岡山地裁は、まず廃棄物該当性について、「占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要となったもの」と定義し、再利用のために処理され有償売却できる状態になれば産業廃棄物該当性を失うと解釈しました。そのうえで、行政職員C1が本件係争物を汚泥と判断した点に過失があったかを検討しました。

建設汚泥の判断基準としては、①標準ダンプトラックに山積みできるか、②その上を人が歩けるか、③コーン指数が約200kN/m²以上あるか、④含水率が高く粒子が微細か、⑤一軸圧縮強度が約50kN/m²以下かなどがあります。しかし、C1らは立入検査の際、コーン指数の検査を行っていませんでした。また、現場で確認された本件係争物は45°の安息角をもって堆積しており、明らかな流動性はなく、「典型的な汚泥」とは呼べない状態だったことが確認されています。

裁判所は、C1が「汚泥」であると判断するにあたり、①本件係争物が明白に「汚泥」と判断できる客観的形状ではなかった、②原告が「改良土である」と主張していた、③原告が弁護士を通じて2度にわたり判断根拠の説明を求めていた、という状況で、慎重に判断すべきだったにもかかわらず、コーン指数の検査もせずに行政処分に踏み切った点に過失があったと認定しました。

また、C1が本件係争物を有価物ではないと判断した点についても、原告は委託料と販売価格の差額から利益を得ており、他にも販売実績があったにもかかわらず、単に販売価格が安価であることをもって有価物でないと判断した点に過失があると認めました。

損害額については、行政処分によって既存契約が破棄されたことによる損害、他社に委託せざるを得なくなったことによる損害、最終処分場に委託せざるを得なかったことによる損害など、合計5567万円余りが認定されました。一方、汚泥引受量の減少、信頼喪失、指名停止、心臓病発症等の無形損害については認められませんでした。

このケースから学べるのは、行政処分の違法性だけでなく、担当者の過失を立証することの重要性です。特に、本来行政として行うべき調査や手続きを適切に行っていなかった点が過失認定の有力な証拠となりました。事業者としては、行政処分に対して単に違法性を主張するだけでなく、行政の調査手法や判断過程にも着目して対応することが重要といえるでしょう。

本稿ではより詳しく解説していきます。

是非ご覧ください。