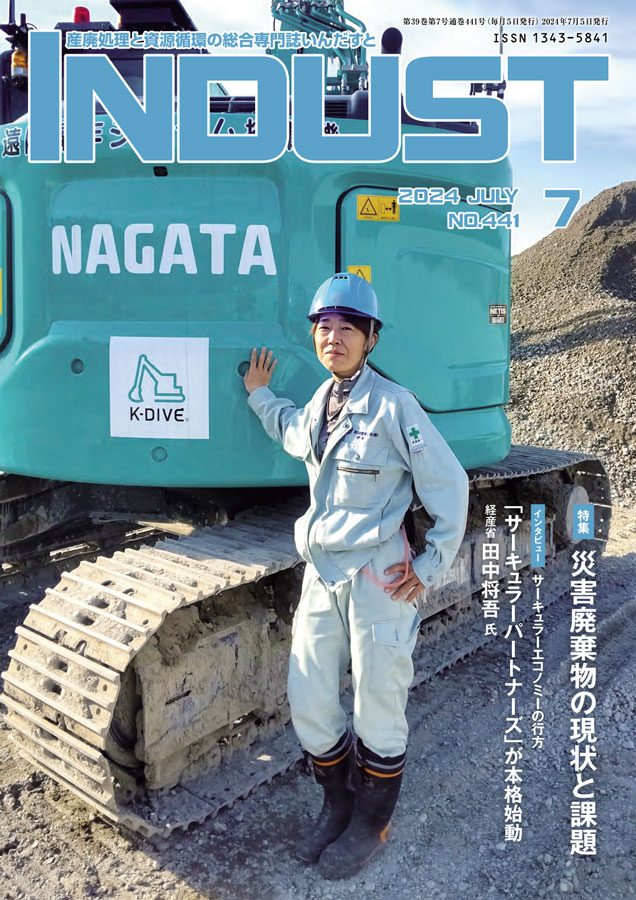

INDUST2024年7月号に「『廃棄物処理施設整備計画』とは」が掲載されました

全国産業資源循環連合会(全産連)の月刊誌『INDUST』に

芝田麻里が2017年から「産業廃棄物フロントライン」を連載しています。

2024年7月号に「『廃棄物処理施設整備計画』とは」が掲載されました。

zensanpairen.or.jp/books/indust/15574/

今回は、令和5年6月30日に閣議決定された「廃棄物処理施設整備計画」について解説します。

この計画は廃棄物処理法第5条の3に基づき、環境大臣が5年ごとに作成するものです。今回の計画は、地球規模の資源制約や海洋プラスチック問題、プラスチック資源循環戦略の策定、プラ新法の施行など、環境問題全体に対する国民や企業の意識変化を背景に策定されました。また、近年の大規模災害による廃棄物処理の問題や、将来予想される東海大地震等への備えも考慮されています。

本計画の基本理念は「地域循環共生圏」の形成です。これは地域資源を活用して環境・経済・社会を良くしていく事業を生み出し続けることで地域課題を解決し、地域の個性を活かして地域同士が支え合う「自立・分散型社会」を形成するという考え方です。

本計画の中でも特に注目すべきは「多面的価値を創出する廃棄物処理施設」の概念です。従来、廃棄物処理施設は単に「廃棄物を処理する施設」であり、いわゆる嫌忌施設でした。しかし、技術の高度化により、廃棄物処理は再資源化の過程として捉えられるようになり、施設の位置づけも変化しています。

これからの廃棄物処理施設は、生活環境の保全や公衆衛生の向上だけでなく、「地域社会のインフラ」としての機能を高めることが重要です。具体的には、廃棄物の地域特性や技術進歩を考慮し、地域振興、雇用創出、環境教育の場としての活用、高齢者を含めた地域住民の福祉向上などの効果を生み出すことが期待されています。

廃棄物処理施設から創出される価値として、以下のような例が挙げられます。

まず、「エネルギー地産地消、新ビジネスの創造、地域の環境価値の向上」です。焼却施設から回収されるエネルギーを活用し、自立分散型エネルギーシステムとして地域の民間企業と連携した地域新電力のベース電源となることができます。国際的な脱炭素化の流れの中で、再生可能エネルギー由来の電力需要が高まる中、地域内でのエネルギー調達は事業者の競争力向上にもつながります。

次に「防災拠点としての機能」です。災害対策を講じた廃棄物処理施設は、地域の避難所として機能し、大規模停電時にもエネルギーを供給できる自立分散型エネルギー拠点となります。近隣に避難機能を持つ公共施設を整備することで、防災拠点としての価値も高まります。

さらに「環境学習・教育施設としての機能、平時からの住民の活動拠点」としての価値もあります。廃棄物処理だけでなく、温暖化対策などの環境教育全般の学習拠点として活用できます。多目的室等を整備すれば、平時はイベントやスポーツの場、リモートワークスペースとして住民に開放することも可能です。

最後に「他事業との連携、複合化した多様な地域ビジネスの創出」も期待できます。回収したエネルギーやバイオマス資源を活用した地域産業振興や新規産業創出が可能です。先行事例では、焼却施設のエネルギーを近隣施設へ供給・販売したり、CO2や液肥を活用した農業振興に取り組んだりしています。さらに収穫物を用いた商品開発・販売、レストランや道の駅の併設など、廃棄物処理施設を核として多面的価値が創出されています。

このように、廃棄物処理施設は単なる廃棄物処理の場ではなく、地域の価値を高める多機能インフラとしての役割が期待されているのです。

本稿ではより詳しく解説していきます。

是非ご覧ください。