「おから事件」を知っていますか?

「おから事件」って聞いたことがありますか?

「おから」が廃棄物か否かが争われた事例です。

皆さんは「おから」と聞くと、通常、スーパーなどで売っている「おから」を思い浮かべられるのではないでしょうか。

「おから」がスーパーなどで売られている場合、「おから」は廃棄物ではありません。

しかし、「おから」の賞味期限が近づいて、売物にならない、とスーパーなど店側で判断し、店の廃棄物集積所に集積した場合、たとえ、賞味期限がまだで食品としての品質を有しているものであっても当該「おから」は廃棄物となります。

それでは、ある物が「廃棄物」であるかどうかはどのように判断するのでしょうか。

ある物が廃棄物にあたるか否かについて判例及び「行政処分の指針」などでは、「総合判断説」という考え方が採用されています。

この考え方が示されたのが有名な「おから事件」と呼ばれる事件の判決です。

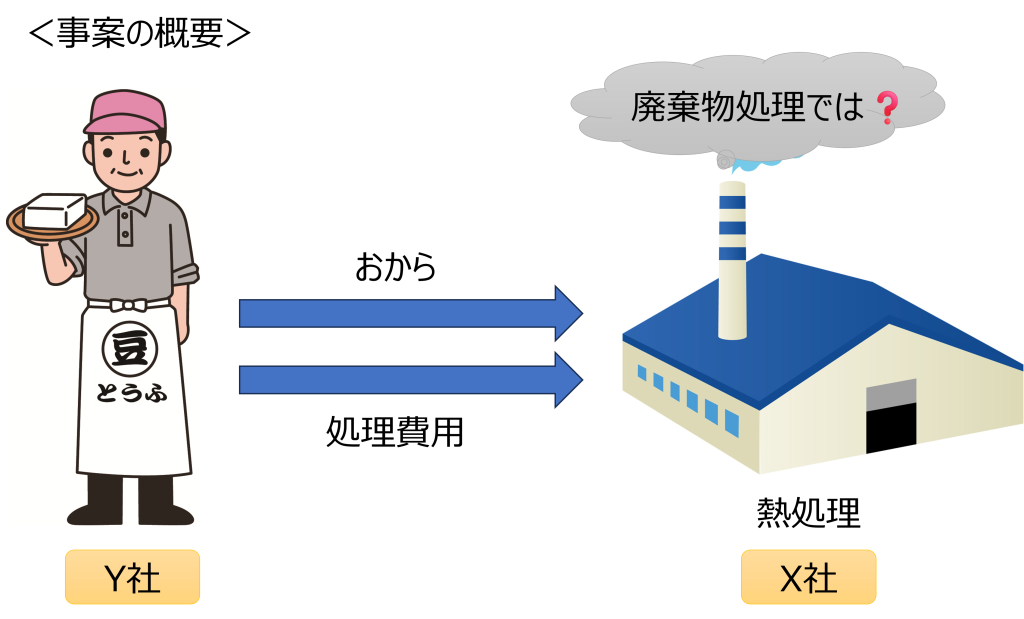

事案の概要

X社が、豆腐製造業者であるY社から処理料金を受け取って「おから」の加工処理等を行っていたところ、X社は、許可なく産業廃棄物の処理をしたとして

廃棄物処理法(廃掃法)違反の罪に問われました。

事案へのアプローチ

この事件において、X社は、本件「おから」は廃棄物ではないから自身が行っていた熱処理は廃棄物の処理にあたらないため廃棄物処理法違反ではない、と主張しました。

処理費用を取って処理委託を受けているにもかかわらず廃棄物処理をしているのではない、とは随分な主張です。

そこで、本件では、「おから」が廃棄物に該当するか否かが問題となりました。

この事件において、裁判所は以下のように述べて本件「おから」が「不要物」、すなわち廃棄物に該当するとしました。

判例

「「不要物」とは、

自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために

事業者にとって不要になった物をいい、

これに該当するか否かは、

ア その物の性状、

イ 排出の状况、

ウ 通常の取扱い形態、

エ 取引価値の有無及び

オ 事業者の意思等を

総合的に勘案して決するのが相当である。

そして、原判決によれば、おからは、豆腐製造業者によって大量に排出されているが、非常に腐敗しやすく、本件当時、食用などとして有償で取り引きされて利用されるわずかな量を除き、大部分は、無償で牧畜業者等に引き渡され、あるいは、有料で廃棄物処理業者にその処理が委託されており、被告人は、豆腐製造業者から収集、運搬して処分していた本件おからについて処理料金を徴していたというのであるから、本件おからが同号にいう「不要物」に当たり、…「産業廃棄物」に該当するとした原判断は、正当である。」(最高裁平成11年3月10日)

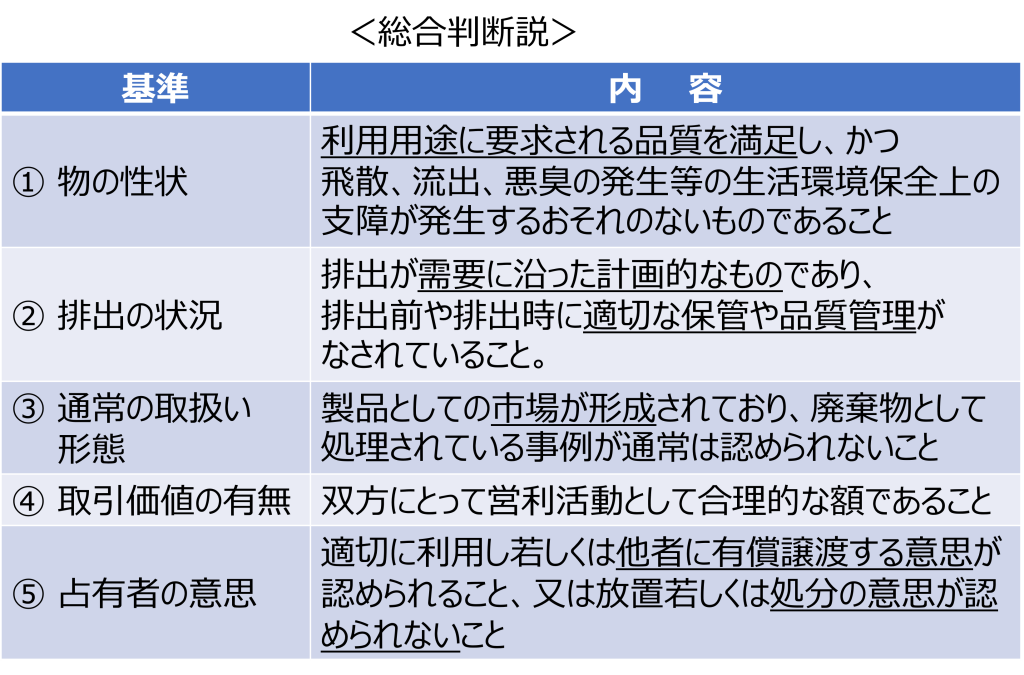

以後、この判例で示された考え方は「総合判断説」と呼ばれて廃棄物該当性を判断する基本的な考え方となっています。

総合判断説の詳細は、以下の記事をご覧ください。↓

総合判断説 廃棄物 判断要素 (shibatalaw-ginza.jp)

総合判断説は、「行政処分の指針」(令和3年4月14日付環循規発第 2104141 号)でも採用されています。

なお、行政処分の指針においては、上記総合判断説の内容について

以下のようにさらに具体化されています。

ア 物の性状

利用用途に要求される品質を満足し、

かつ飛散、流出、悪臭の発生等の

生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること。

イ 排出の状況

排出が需要に沿った計画的なものであり、

排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。

ウ 通常の取扱い形態

製品としての市場が形成されており、

廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。

エ 取引価値の有無

占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、

なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。

実際の判断に当たっては、

名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、

当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても

双方にとって営利活動として合理的な額であること、

当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること

等の確認が必要であること。

オ 占有者の意思

客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、

適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、

又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。

資源循環型社会への転換が叫ばれる中、リサイクルの重要性が高まるとともに、取引対象となった物が「廃棄物」に該当するかどうかが問題となることがあります。

取引対象となった物が「廃棄物」かどうか疑問を持たれた場合、下の「お問い合わせはこちら」をクリック、あるいは下に記載しております電話番号(03-3571-1371)からご相談ください。

弊所は、資源循環に関する取引スキームの構築をサポートすることによって

資源循環型社会の形成に貢献いたします。